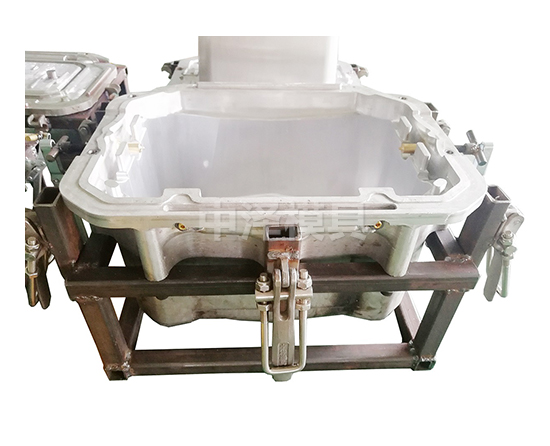

滚塑成型作为一种适用于大型、复杂中空制品的加工工艺,其模具技术直接决定了产品质量、生产效率与工艺灵活性。随着新材料、数字化技术的快速发展,下一代滚塑模具正朝着轻量化、智能化三大方向突破,从材料革新到智能管控全面升级。以下从核心技术突破、应用场景拓展及未来趋势展开分析:

一、更轻:材料革新与结构优化实现 “减重增效”

传统滚塑模具多采用厚重的钢板焊接或铸造而成,重量大、热惯性高,不仅增加设备能耗,还限制了模具的快速升温与周转效率。下一代滚塑模具通过材料创新与结构设计,在保证强度与导热性的前提下大幅减重。

核心技术突破

轻量化材料替代传统钢材

铝合金模具:采用高导热铝合金(如 6061、7075)替代低碳钢,重量降低 40%-60%,同时导热系数提升 3-5 倍(铝合金导热系数约 160-200W/(m・K),钢材仅 30-50W/(m・K)),使模具升温速度提升 20%-30%,缩短预热时间。

复合材料模具:针对小批量定制场景,采用碳纤维增强树脂基复合材料(CFRP)制作模具,重量较铝合金再降 30%,且成型精度高(热膨胀系数低),适合复杂曲面制品(如游艇外壳、异形储罐)。

梯度材料设计:模具工作面采用高硬度合金(如耐磨不锈钢)保证耐用性,非工作面采用轻质蜂窝结构或空心框架,兼顾强度与减重(如大型水箱模具的 “骨架 - 面板” 复合结构)。

结构拓扑优化与仿生设计

通过有限元分析(FEA)模拟模具受力与传热路径,去除冗余结构,设计 “镂空筋条”“网格框架” 等轻量化结构,在减重的同时增强散热效率(增加表面积)。

借鉴生物骨骼的 “力学更优” 结构,采用 3D 打印技术制作模具型芯,形成内部中空但外部高强度的支撑结构,重量降低 50% 以上且不影响结构稳定性。

轻量化带来的核心优势

能耗降低:模具重量减轻后,滚塑机驱动系统负载降低,能耗减少 15%-25%;

响应速度提升:轻量化模具热惯性小,升温、降温速度更快,单模次生产周期缩短 10%-20%;

设备适配性拓展:可适配中小型滚塑机生产大型制品,降低设备投入门槛。

二、更快:有效传热与工艺协同缩短生产周期

滚塑成型的核心瓶颈之一是加热与冷却周期长(占总生产时间的 60%-80%)。下一代滚塑模具通过优化传热效率、整合工艺环节,实现 “快速成型” 目标。

核心技术突破

有效传热结构设计

异形散热通道:在模具内部集成螺旋形、网格状流体通道(通水或导热油),使冷却阶段的热量交换效率提升 40% 以上,冷却时间缩短至传统模具的 1/2-2/3。

表面微结构强化:模具内表面加工微米级凹槽或凸点,增加塑料熔体与模具的接触面积,提升热传导速率;外表面采用高发射率涂层(如陶瓷红外涂层),增强加热阶段的热吸收效率。

分区控温模块:针对制品不同部位的厚度差异,将模具划分为多个独立温控区域(如边角、壁厚处),通过独立加热 / 冷却单元准确控制各区域温度,避免局部过热或欠熔,减少返工率。

模块化与快速换模技术

标准化模块设计:模具分为成型模块、温控模块、支撑模块,各模块通过快速接口连接,换模时间从传统的 2-4 小时缩短至 30 分钟以内,适合多品种小批量生产。

磁吸式定位辅助:在模具与滚塑机之间加装强磁定位组件,配合激光对位系统,实现模具的快速安装与准确定位,减少调试时间。

预热 - 成型 - 冷却一体化协同

模具集成温度传感器与压力传感器,实时反馈模内状态,通过智能算法动态调整加热功率、转速与冷却流量,实现 “加热到冷却” 的无缝衔接(如提前启动冷却通道预热,减少切换延迟)。

采用“双模交替工作”模式:一套模具在加热成型时,另一套模具同步进行冷却与脱模,通过模具与设备的协同调度,使设备利用率提升 50% 以上。

三、更智能:数字化与自适应控制提升成型精度

智能化是下一代滚塑模具的核心竞争力,通过传感器集成、数据互联与自适应控制,实现从 “经验驱动” 到 “数据驱动” 的转型,大幅提升产品一致性与工艺稳定性。

核心技术突破

全生命周期数据感知与分析

模内状态实时监测:在模具关键部位(如拐角、壁厚处)植入热电偶、红外温度传感器与压力传感器,实时采集模内温度场分布、塑料熔体流动状态与固化进度(精度达 ±1℃)。

模具健康监测:通过振动传感器、应变片监测模具在旋转过程中的形变、磨损程度与连接紧固性,提前预警潜在故障(如裂纹、松动),避免批量报废。

数据互联与追溯:模具内置 RFID 芯片或蓝牙模块,记录每一次生产的工艺参数(温度、时间、转速)、产品编号与质量检测结果,实现全生命周期数据追溯,为工艺优化提供依据。

自适应闭环控制系统

基于机器学习算法建立 “工艺参数 - 产品质量” 预测模型,根据实时监测数据自动调整加热温度、旋转速度(轴向 / 径向转速比)与冷却速率,补偿因原料批次差异、环境温度变化导致的波动(如原料熔体指数变化时,自动延长加热时间)。

针对大型复杂制品(如汽车油箱、储液罐),通过模内压力分布数据优化模具排气结构,减少气泡、缩孔等缺陷,使产品合格率提升至 99% 以上。

数字孪生与虚拟调试

构建模具数字孪生模型,在虚拟环境中模拟不同工艺参数下的模具温度场、应力分布与制品成型过程,提前发现设计缺陷(如传热死角、结构薄弱点),减少物理试模次数(从传统的 5-10 次降至 1-2 次)。

结合 AR/VR 技术,在模具设计阶段即可通过虚拟装配验证与滚塑机的适配性,在生产阶段通过 AR 眼镜实时显示模内状态与操作指引,降低人工干预误差。

四、应用场景拓展与未来趋势

下一代滚塑模具的技术突破正推动滚塑工艺向更广泛的领域渗透,从传统的储罐、玩具拓展至高端制造场景:

新能源领域:轻量化模具生产大型动力电池外壳、氢燃料电池储氢罐(要求高精度与耐腐蚀);

交通运输领域:通过分区控温模具生产轻量化汽车零部件(如保险杠、风道);

医疗领域:采用复合材料模具生产高精度医疗设备外壳(如呼吸机罩、检测仪器外壳)。

未来,滚塑模具将进一步向 “材料 - 结构 - 智能” 深度融合发展,例如:开发自修复涂层模具(减少磨损)、集成 AI 芯片的 “自主决策型模具”(无需人工干预即可优化工艺)、以及适应生物降解材料的专用模具,推动滚塑行业向绿色、高端化转型。

158-7611-5253

电话:158-7611-5253

邮箱:504070293@qq.com

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道永兴街1号